L'antijudaïsme

L’antijudaïsme est l'hostilité à l'égard de la religion juive.

Ce terme peut être employé à propos de l'attitude du christianisme envers le judaïsme, attitude longtemps marquée par la théologie de la substitution, elle-même issue de plusieurs courants, dont le marcionisme et la doctrine augustinienne du « peuple témoin ».

Au sens strict, l'antijudaïsme ne doit pas être confondu avec l'antisémitisme, bien que tous deux puissent s'influencer mutuellement.

L'antisémitisme désigne une attitude hostile vis-à-vis des Juifs en tant que peuple au-delà d'une stricte dimension religieuse. Toutefois, au cours de l'histoire, ces deux notions se sont confondues, ainsi que l'a démontré, par exemple, Jules Isaac dans son ouvrage Jésus et Israël.

Définition

Dans l'Antiquité, l'extrême méfiance des Égyptiens envers les Hébreux, à certaines époques, se confond avec leur hostilité envers les Perses. Néanmoins il existait à Alexandrie et dans certaines régions de l'Orient grec des cas d'hostilité envers les Juifs dont témoigne le Contre Apion de Flavius Josèphe. Ces faits historiques ont lieu en dehors de tout contexte chrétien.

Néanmoins Jules Isaac, dans Genèse de l'antisémitisme, insiste sur le fait qu'il n'existe ni antisémitisme ni antijudaïsme avant que le christianisme devienne la religion dominante dans l'Empire romain, période à partir de laquelle la pratique du judaïsme était sanctionnée par la peine de mort.

Par la suite, les Romains sont venus soumettre Israël.

Tout en étant tolérants sur le plan religieux, ils étaient heurtés par le refus des Judéens d'accepter dans leur Temple toute statue de leur « divin empereur ». Une grande révolte se déclara en 66, et la Judée fut écrasée par les armées de Titus.

Le Temple, qui avait été construit sur les bases du Temple de Salomon, fut détruit en 70.

En 136, Hadrien écrasa la révolte de Bar Kochba, ayant changé le nom de la ville de Jérusalem en celui d'Ælia Capitolina.

"Hadrien ordonna par décret officiel et ordonnances que toute la nation juive soit à tout prix empêchée de pénétrer la région même de Jérusalem si bien que nul ne pouvait apercevoir la terre de ses ancêtres, même de loin. La ville ayant été ainsi désolée et ses enfants exterminés, elle fut remplie d'étrangers"... "La province tout entière cessait en 135 de s'appeler Judée (nom romain) pour prendre le nom de Syria Palestina, reprenant l'ancienne dénomination grecque qui faisait référence non pas aux juifs mais à leurs anciens ennemis, les Philistins".

Les juifs rebelles à Rome de leur côté avaient frappé dès le début de la guerre en 132 des monnaies au nom d'un État ayant pour nom (nom juif) "Israël" nom jamais utilisé par les romains pour désigner les juifs... Avec le temps, et les juifs ayant manifesté leur intention de rebâtir leur sanctuaire, l'empereur Julien ordonna la reconstruction du Temple de Jérusalem, qui n'eut pas lieu parce que "tous étaient convaincus que le culte des juifs représentait une menace pour le monde romain."

Antijudaïsme chrétien dans l'histoire

Dans l’Église primitive

Au début du christianisme la plupart des disciples de Jésus de Nazareth étaient des Juifs de Galilée et de Judée.

À l'époque de Jésus de Nazareth, la réalité juive se composait déjà d'une très importante diaspora disséminée dans l'empire romain, de même qu'il existait une importante communauté juive hellénisée en Judée.

Jésus était juif et parlait l'araméen. Il s'inscrivait dans la tradition juive et pratiquait les rites du judaïsme.

Le Nouveau Testament rappelle fréquemment qu'il se réclamait de la Torah.

Ses premiers disciples, surtout ceux de tendance hellénisante, se distanciaient du judaïsme, auquel pourtant ils se sentaient attachés, et firent l'objet d'agressions. La conversion de païens a contribué à tendre la situation, au point qu'il fallut un premier concile pour déterminer quelles étaient les pratiques mosaïques que ces chrétiens étaient tenus de suivre.

De l'Epitre aux Galates à la destruction du Temple de Jérusalem

Les premiers signes de distanciation apparaissent dès le début : l'épître aux Galates rappelle que l'observance de la Loi n'est plus nécessaire et que tous sont appelés au salut, juifs comme païens.

Après la première guerre judéo-romaine et la destruction du Temple (70 EC), un pharisien, Yohanan ben Zakkaï, fonda l'académie de Jamnia et constitua le canon de la Bible hébraïque.

Le synode de Jamnia (90-100), l’écriture de la Mishna, accentua la rupture entre le judaïsme et le christianisme.

La réforme et la restructuration de la religion juive furent alors le fait des seuls pharisiens, qui s'opposèrent aux courants déviationnistes du judaïsme dont témoignent notamment des 'imprécations' à l'encontre des nazaréens. Toutefois, une partie des juifs n'acceptaient pas la « bonne nouvelle », la Nouvelle Alliance, s'opposant parfois avec violence aux primo-chrétiens, comme le prouve la lapidation d'Étienne.

Le supersessionisme (de Marcion à Justin)

Marcion, gnostique chrétien très influent et déclaré hérétique postérieurement, rejetait l'ensemble de l'influence judaïque sur la foi chrétienne. Dans le corpus de textes écrits qu'il fut l'un des premiers à établir, il excluait donc l'Ancien Testament. Selon Justin (Apol. I 26), Tertullien, puis plus tard Épiphane, nous savons que l'influence de cette gnose dualiste fut considérable dans le bassin méditerranéen.

La tradition chrétienne veut qu'un synode se soit réuni à Rome sous l'égide de Pie Ier pour condamner la doctrine de Marcion (144) mais la réalité du christianisme de l'époque dément toute pertinence doctrinale. Le marcionisme déclina dans l'ouest de l'Empire romain au IIIe siècle, puis dans l'est, mais il eut une descendance manichéenne.

D'une façon beaucoup moins radicale que le supersessionisme de Marcion, quelques écrits peuvent témoigner de l'énergie qu’ils consacrèrent à relativiser les préceptes de l'Ancien Testament, en concentrant leur critique sur cinq pratiques judaïsantes de la loi mosaïque : les sacrifices, le shabbat, la circoncision, le jeûne et les prescriptions alimentaires. On retrouve des mentions de ce type dans plusieurs textes : l'épître de Barnabé, le « Dialogue avec Tryphon » de Justin Martyr, l’« épître à Diognète », et l’« aduersus Iudaeos » de Tertullien ou celui de Jean Chrysostome.

Il faut mettre ces ouvrages dans le contexte historique de prolifération de la gnose. Par exemple, Justin a été le premier à avoir exposé dans son ensemble la doctrine chrétienne et le rapport de la foi à la raison, mais beaucoup de ses ouvrages sont perdus.

Le dialogue avec Tryphon met en scène un chrétien et un rabbin, et Philippe Bobichon remarque que beaucoup de commentateurs ont essayé de comprendre le sens de l'œuvre à partir du prologue uniquement, alors qu'une analyse plus globale montre que la question du Salut traverse tout le dialogue.

Constitution de la doctrine chrétienne créée à l'origine par Justin de Naplouse

Il faudra plusieurs décennies pour que se constitue et se formalise la Tradition chrétienne puis, au-delà, le canon des textes apostoliques.

On trouve pour la première fois, dans un ouvrage de l'apologiste Justin de Naplouse, une expression telle que « Verus Israël » qui est souvent considérée comme une source d'antagonisme entre judaïsme et christianisme.

Ainsi, au cours de la constitution de la doctrine chrétienne aux IIIe et IVe siècles, le christianisme s'institutionnalisant se présente comme « l'Israël nouveau », le « véritable Israël ». Dans cette perspective dogmatique, les Juifs — « l'ancien Israël » — auraient dû reconnaître la nouvelle Alliance. L'évident hiatus finit de consommer la rupture, le judaïsme et ses tenants, considérant Jésus comme un simple mortel, devient un opposant au christianisme.

Considérée au concile de Nicée (325) comme l'un des principaux soutiens de Constantin Ier pour réorganiser l’État, l'Église aurait, selon certains, absous les Romains de l'exécution du Christ en développant cette théorie du « peuple déicide » fondement de l’antijudaïsme doctrinal.

Les Pères de l'Église cités par certains historiens pour avoir véhiculé au IVe siècle (ou quelquefois avant) des idées hostiles contre les juifs sont essentiellement Eusèbe de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse, Jean Chrysostome, Astérios d'Amasée, et Méliton de Sardes. Jean Chrysostome écrivit huit discours contre les juifs.

Néanmoins le Symbole de Nicée, texte fondateur, ne contient aucune mention hostile relative aux juifs. Notamment lorsqu'il évoque la mort du Christ, celle-ci est attribuée à l'action ou la responsabilité de Ponce Pilate (sub Pontio Pilato passus). Dans le corpus patristique latin, le terme « déicide » ne se trouve qu'une fois chez Pierre Chrysologue traduisant Grégoire de Naziance. On le trouve aussi une fois chez Augustin d'Hippone, dans son commentaire sur le psaume 65, mais pour nier que les juifs puissent être déicides.

Après le concile de Nicée et l'adoption du christianisme comme religion officielle de l'empire romain par Constantin Ier, la mention de « juif incroyant » fut introduite dans le code de Théodose au Ve siècle (438). Puis, cette idée fut introduite dans la liturgie du Vendredi saint, sous la forme de la mention « Oremus et pro perfidis Judaeis ».

À la fin du VIIIe siècle, l'agenouillement et la prière silencieuse furent supprimés.

Haut Moyen Âge (476-986)

Pendant tout le haut Moyen Âge, l'étude du Talmud resta tolérée dans l'Occident chrétien, avec vigilance, et ceci jusqu'au XIIIe siècle.

Les sources concernant la période antérieure aux invasions arabes du VIIIe siècle sont rares.

Nous savons que les premières communautés juives s’installèrent en Gaule dès la fin de l’Antiquité.

(Période allant de l'invention de l'écriture vers 3300-3200 av. J.-C. jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476)

Comme lors des conciles d'Elvira (305), de Vannes (465), des trois conciles d'Orléans (533, 538, 541), avec le concile de Clermont (535), l'Église interdit aux Juifs de prendre des repas en commun avec des clercs.

Le concile d'Orléans de 538 interdit aux Juifs de se mêler aux chrétiens du jeudi saint au deuxième samedi qui suit Pâques. Tout mariage avec un Juif ou une Juive a été prohibé en 533, 535, et 538.

Au concile tenu dans la Narbonne wisigothique en 589, on interdit aux Juifs de conduire leurs morts en chantant des psaumes.

Césaire d'Arles consacra aux juifs deux sermons, tandis qu'Isidore de Séville composa un traité de la foi catholique contre les juifs peu après 620.

Certains évêques s'engagèrent dans une politique de conversion.

Toutefois, le pape Grégoire le Grand mit en garde deux évêques en 591 contre les baptêmes forcés.

Certains souverains prirent des mesures contre les juifs : le Wisigoth Chindaswinthe (641-649) menaça de peine de mort quiconque aurait pratiqué des rites juifs. Chilpéric, en 582, ordonna de baptiser de nombreux Juifs. Dagobert aurait décidé d'exiler ceux qui refusaient le baptême.

Les Pères de l’Église catholique romaine, notamment saint Augustin, ont présenté les juifs comme une preuve vivante de l’existence du Christ, ceux qui, par leur dispersion, par leur abaissement et par leur servitude, témoignent de la vérité de la religion de Jésus Christ (la doctrine du « peuple témoin » de saint Augustin).

Après les invasions arabes du VIIIe siècle, et avec la naissance de l'empire carolingien, les juifs furent tolérés. Le droit traditionnel juif continua, comme sous l'Empire romain, à régler les rapports intérieurs de la communauté israélite. Chez les chrétiens, on s'appuyait surtout sur le droit romain quand il s’agissait de protéger les juifs ou de « penser » leur présence au sein d’une société massivement chrétienne. Il existait une seule discrimination juridique sur le nombre de témoins à fournir dans un procès. Les interdictions légales étaient d'origine religieuse et tendaient à diminuer le prosélytisme juif. Il n'y avait pas de limite aux activités des Juifs. Ils bénéficiaient de la liberté de culte.

Seuls certains clercs, tel le célèbre Agobard de Lyon, insistèrent sur la responsabilité des juifs dans la mort du Christ (« peuple déicide », peuple méprisé), en mettant en garde les chrétiens contre une religion susceptible de tenter (dans le sens religieux du terme) certains d’entre eux.

Les théologiens occidentaux (Pierre Chrysologue, Bède le Vénérable, Paul Diacre…) prenaient des positions souvent modérées à leur égard.

Il n'en reste pas moins vrai que, les chrétiens se considérant désormais comme le « vrai Israël », les textes médiévaux reprennent de manière explicite le thème du peuple juif comme peuple-queue, citant souvent le Deutéronome. Bède le Vénérable, Jérôme, qui reprend presque littéralement Origène, Maxime de Turin, Isidore de Séville, Pierre de Blois, Guillaume Durand, Raban Maur, Pierre le Vénérable, et d'autres encore, finissent par rendre classique cette interprétation.

Certains personnages comme Raoul Glaber contribuèrent à la diffusion d'idées anti judaïques après l'an mille. De même, les légendes chrétiennes les plus populaires - Évangile de Nicodème, Légende Dorée... - font jouer des rôles antipathiques aux Juifs témoins de la Passion du Christ.

Entre la première croisade (1096-1099) et la Renaissance (1300-1600)

Dans le contexte de l'essor urbain qui marqua l'Europe à partir de la fin du XIe siècle, l’antijudaïsme purement religieux prit une forme sociale. Pendant la période médiévale, la grande majorité des juifs vivait dans des villes. Les villes cathédrales de la chrétienté présentaient des conditions d'urbanisation à long terme de qualité, et constituaient l'asile des implantations et communautés juives les plus importantes.

La Première Croisade poussa vers la Terre sainte des foules considérables de croyants qui voulaient libérer Jérusalem des « infidèles » et ouvrir la route vers la Terre sainte fermée par les Turcs. L'enseignement de l'Église interdisait que l'on s'attaquât aux juifs. Mais le manque de préparatifs et des motifs financiers ont entraîné des persécutions des Juifs. L'amalgame entre « infidèles » et juifs ou musulmans dans l'esprit de certains croisés s'est accompagné de l'intention de faire payer aux Juifs la mort du Christ. Des incidents graves ont été signalés en décembre 1095 lors du départ de la croisade de Pierre l'Ermite à Rouen et en Champagne. Les communautés juives furent plus éprouvées par Folkmar et Emich de Leiningen lors des croisades dites « allemandes ». Des massacres de juifs eurent lieu à Spire, à Worms, à Mayence (Magenza). L'évêque de Spire offrit un abri aux juifs de sa ville, qui perdit 14 de ses membres, tandis qu'à Worms, où la communauté ne relevait que de l'Empereur alors en Italie, 800 morts furent à déplorer. Les croisés s'attaquèrent aux juiveries de Cologne, de Metz, de Trèves, et de la basse vallée du Rhin. Ces explosions de violence non maîtrisée n'entraient pas dans les plans du pape Urbain II.

Selon Dominique Iogna-Prat, l'idée que les juifs, au Moyen Âge, furent vraiment considérés comme n'appartenant pas à l'espèce humaine « résume fidèlement la substance des propos de Pierre le Vénérable, représentant d'un antijudaïsme radical. » Pour l'auteur de l'Adversus Iudeorum inueteratam duritiem, le juif fut comme le « repoussoir qui permet à celui qui l'exclut de cerner son identité. » Pour Pierre Savy, si l'on croit que les Juifs sont un peuple déicide qui donc a tué le Christ, alors on peut penser que les Juifs veulent répéter ce péché et peuvent profaner les hosties qui incarnent le corps du Christ. Et alors, d'autres « croyances chimériques » peuvent se répandre : les Juifs empoisonnent les puits, se livrent au meurtre rituel les Juifs ont des cornes, une queue ou des menstruations.

Lors de la deuxième croisade, un cistercien du nom de Rodolphe (ou Raoul), qui prêchait la croisade, invitait ses auditeurs à venger le Christ sur ses ennemis, ce qui engendra des meurtres collectifs dans les Pays-Bas, mais surtout dans la vallée du Rhin, à Cologne, Mayence et Worms, en août et septembre 1146, et sans doute à Wurtzbourg en février 1147. L'archevêque de Cologne protégea les juifs dans son château. L'archevêque de Mayence Heinrich Ier Felix Von Harburg prévint saint Bernard de Clairvaux, qui arriva en Rhénanie pour faire cesser les prédications antijuives.

Les communautés juives de Rhénanie constituaient au XIe siècle le principal centre de peuplement juif en Europe.

La communauté juive de Mayence fut décimée à 90 % lors de la première croisade et encore lors de la deuxième croisade.

On se souvient de la déclaration de Jean-Paul II à Mayence. Cette ville était en effet un centre religieux à la fois pour la chrétienté (la cathédrale romane Saint-Martin de Mayence était destinée à être une seconde Rome) et pour le Judaïsme : Mayence était un centre d'étude talmudique, la communauté juive de Mayence était considérée comme la « fille de Sion » et la synagogue était considérée comme un symbole du Temple de Jérusalem. Dans une chronique sur le massacre de la première croisade, un auteur juif de Mayence déclare : « Hélas le support puissant est rompu, ce magnifique bâton, la sainte communauté de Mayence, aussi précieuse que l’or ». Ces événements affectèrent à la fin de sa vie le talmudiste Rachi, qui était à Troyes sous la protection des comtes de Champagne.

Cela n'a pas empêché que, sur le plan intellectuel, au XIIe siècle, des juifs participent aux travaux de traduction de l'œuvre d'Aristote, avec des Arabo-musulmans. Pierre Abélard posa les fondements de la scolastique avec des philosophes arabo-musulmans et juifs. Alors qu'au siècle suivant l'antijudaïsme évolua en se durcissant, on découvre dans l'œuvre de saint Thomas d'Aquin une réconciliation des pensées musulmanes, juives, et chrétiennes à travers la philosophie d'Aristote ; saint Thomas a développé une théologie de l'adoption filiale des juifs de l'Ancienne Alliance.

Par la suite, le monde nouveau-né des croisades vit l’essor du grand commerce international et l'arrivée des chrétiens dans les métiers du commerce. Les juifs devinrent alors des rivaux dans la vie économique des XIIe et XIIIe siècles, et furent progressivement mis à l’écart de la société chrétienne.

Le IVe concile du Latran (1215) prit des mesures de discrimination contre les juifs, comme l'obligation de porter un costume spécial et la rouelle. Les juifs furent alors considérés par le clergé comme responsables collectivement de la mort du Christ.

Le prêt à usure devint la cause d'une grande part du sentiment anti judaïque durant le Moyen Âge.

En Italie, puis plus tard en Allemagne et en Pologne, Jean de Capistran (1386–1456) excitait les pauvres contre l'usure des juifs. Cependant, en 1247, le pape Innocent IV condamnait l'antijudaïsme et les accusations de meurtre rituel portées en Allemagne par des exaltés contre les Juifs :

« Nous avons entendu parler de la situation déplorable des Juifs contre lesquels quelques princes spirituels et temporels et d'autres seigneurs puissants en vos pays et évêchés imaginent toutes sortes de prétextes, afin de les attaquer, de les piller et de les dépouiller de leurs biens d'une manière injuste. Quoique l'Écriture Sainte leur dise: «Tu ne tueras pas" et leur interdise de toucher pendant la Pâque à quelque chose de mort, on leur impute le crime de communier, ce jour-là, avec le cœur d'un enfant tué, et on fait comme si la loi le leur prescrivait, alors que cet acte serait clairement contraire à la Loi... Se prévalant de cette intervention ainsi que de beaucoup d'autres, on les assaille et on les dépouille de tous leurs biens, sans accusation, sans aveu et sans preuve, contrairement à la justice, on les jette dans les geôles, on les opprime, et on condamne beaucoup d'entre eux à une mort honteuse, de sorte que sous ces princes et seigneurs, ils se trouvent dans une situation pire que leurs ancêtres sous les Pharaons d'Égypte, et qu'ils sont contraints à quitter les villes et les lieux où leurs pères habitaient déjà depuis des temps immémoriaux. Craignant ainsi leur destruction... ils se sont adressés au Saint-Siège... Et Nous ordonnons de rétablir l'état antérieur et de ne plus les importuner à l'avenir d'une façon ou d'une autre. »

La politique du Saint-Siège était assez variable vis-à-vis des juifs. Quand la situation des Juifs devenait intenable, l’Église les prenait sous sa protection pour préserver ou augmenter ses intérêts ; quand ils vivaient dans l’opulence ou simplement en paix, elle édictait à leur encontre des mesures restrictives ou même infamantes dans le jeu de la concurrence d’une puissance à la fois temporelle et spirituelle.

Les disputations judéo-chrétiennes avaient souvent pour conséquence d'engendrer des accusations contre les Juifs.

Les représentations artistiques témoignent d'une détérioration très nette de l'image de la synagogue et des juifs du XIIe au XVe siècle. À partir du XIIIe siècle, en Allemagne, un motif animalier apparaît pour représenter des Juifs en contact intime avec une truie (Judensau).

Des quartiers juifs apparurent au XIIIe siècle en Espagne et au Portugal.

En France, on parlait de juiveries ; il y en avait quatre à Paris.

Il y eut plusieurs autodafés du Talmud en 1242 (à Paris), 1286 (pape Honorius IV), 1319 à 1321 (à Paris), 1415 (à Avignon), et 1553 dans toute l'Italie et c'est alors qu'apparaît le mot ghetto.

C'est en Angleterre, à Norwich en 1144, qu'eut lieu la première accusation de crime rituel contre les Juifs, qui fut suivie par d'autres.

Les Juifs furent également victimes d'accusations de profanation d'hosties.

En France, l'antijudaïsme se manifesta à partir des années 1170-1180.

Une accusation de crime rituel fut lancée contre les juifs à Blois en 1171.

En 1247, le pape dut intervenir contre ce type d'accusation.

En 1182, Philippe Auguste procéda à l'expulsion des juifs du domaine royal, alors limité.

Les relations entre juifs et chrétiens se dégradèrent rapidement, aboutissant à la transformation de la synagogue de Paris en église en 1183. Philippe Auguste sut rappeler les juifs pour les besoins du Trésor royal, en raison de leurs compétences dans les questions financières.

En effet, les juifs autorisaient le prêt à intérêt aux non-juifs, alors que celui-ci était interdit aux chrétiens.

Nous savons que saint Louis considérait que les juifs étaient responsables collectivement de la mort du Christ, mais il ne prit pas de mesure physique contre eux. Toutefois, les disputations entre des théologiens chrétiens, Eudes de Châteauroux, proviseur de la Sorbonne, et l'abbé Nicolas Donin (ancien rabbin) et quelques docteurs de la loi israélite se tinrent en 1240 sous la présidence de Blanche de Castille et à la demande même de juifs convertis au christianisme. Ceux-ci, avec l'ardeur des néo-convertis, se plaignaient des invectives contre Jésus-Christ et contre la Vierge que contient le Talmud. Les discussions établirent que le reproche était fondé et aboutirent à une ordonnance royale ordonnant de brûler le Talmud en 1242 à Paris et à la traque des manuscrits hébraïques.

Le décret d'expulsion de 1254 ne fut pas appliqué.

En 1306 Philippe le Bel expulsa à nouveau les Juifs.

La question de savoir si Charles IV a appliqué ou non l'ordre de Philippe V de bannir les juifs est discuté.

Dans le Saint-Empire romain germanique, les juifs pouvaient bénéficier, à partir de 1234/1236, de la protection de l'empereur, à condition de payer un impôt (« impôt sur les juifs »), remplacé ultérieurement par des taxes versées à des protecteurs locaux.

La peste noire (1346-1350) provoqua une vague d'émeute anti juive, d'abord en Provence, puis dans plusieurs parties de l'Europe.

On accusa alors régulièrement les juifs d'être responsables de l'épidémie.

Après la peste noire, l'antijudaïsme atteint son paroxysme dans l'Europe dominée par des souverains chrétiens.

Un quartier juif fut construit à Avignon.

Les juifs comtadins payaient néanmoins cher la protection du pape.

Le premier ghetto apparut en Italie à Venise au XVIe siècle.

Le pape Pie V avait recommandé que les États limitrophes de ses États pontificaux construisent des ghettos.

En 1394, ce fut la dernière expulsion de France par Charles VI.

En Alsace, la situation des juifs se détériora à la fin du XIVe siècle.

En 1389, un édit de bannissement interdit aux juifs leur réadmission dans la ville de Strasbourg.

Il resta en vigueur jusqu'à la Révolution française.

Pendant la reconquête de l'Espagne sur les musulmans, les premières persécutions commencèrent en 1391.

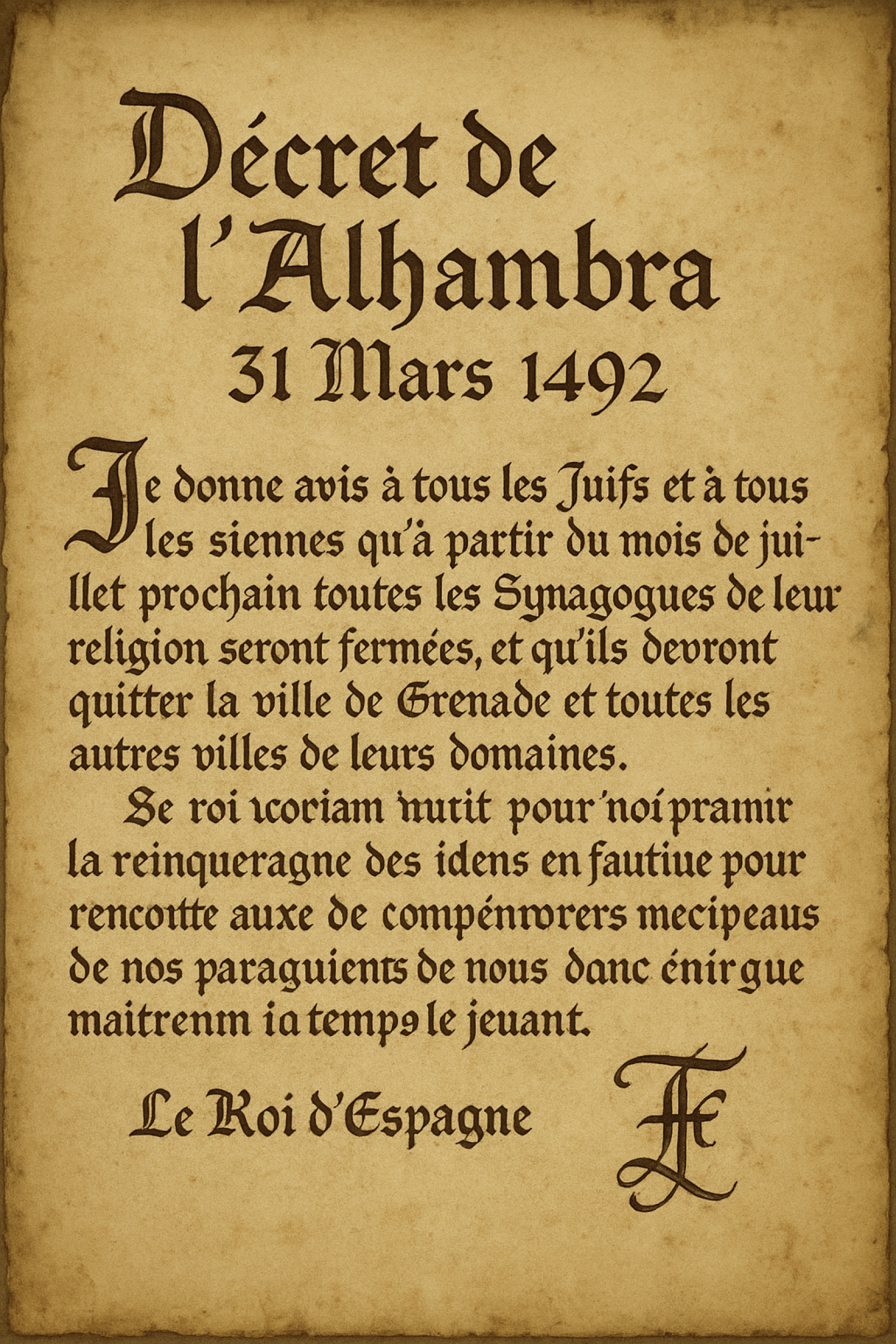

Commencement de l’Inquisition espagnole le 01 novembre 1478 et Décret de l'Alhambra promulgué le 31 mars 1492

L'Inquisition espagnole se mit en place en 1451 et adopta des mesures très sévères vis-à-vis des Juifs convertis, les conversos ou Marranes, qui continuaient à pratiquer leur religion.

En 1492, le décret de l'Alhambra força les Juifs à choisir entre la conversion et l'exil.

Les juifs espagnols se réfugièrent au Portugal, d'où ils furent à nouveau expulsés par un édit de décembre 1496.

Dans ces deux pays, les nouveaux convertis d'origine juive, les Marranes, furent exclus des carrières militaires et ecclésiastiques à partir du milieu du XVe siècle par une série de décrets devant attester la pureté de sang (limpieza de sangre).

En Espagne, dès avant le décret de l'Alhambra de 1492, fleurit une abondante littérature polémique contre les juifs et contre les juifs convertis : dans le Livre de l'Alborayque, les conversos sont assimilés à l'Alborayque, étrange bête hybride dotée d'une queue, et que monterait Mahomet. Ainsi commença à se répandre l'idée que les juifs ont une queue. Cette croyance se propagea à l'époque moderne en Allemagne et d'autres pays d'Europe.

Martin Luther, l’initiateur du protestantisme, a d'abord eu une attitude conciliante avec les juifs, estimant que la persécution des Juifs n'était pas conforme aux aspirations chrétiennes. Mais lorsqu'il se rendit compte qu'ils s'opposaient à son enseignement, il écrivit alors : Des Juifs et de leurs mensonges. Selon l’historien Paul Johnson, (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Johnson_(historien)) cette œuvre « peut être considérée comme le premier ouvrage d'antisémitisme moderne, et comme un grand pas sur la route de l'Holocauste. »

Le catéchisme promulgué à la suite du concile de Trente (1566) répondit à Luther sur les causes de la mort de Jésus-Christ (voir Contenu du catéchisme du Concile de Trente) : selon ce catéchisme, la crucifixion n'est pas le fait des Juifs mais de l'humanité tout entière depuis le péché origine.

En France, Jacques Bénigne Bossuet, (évêque, prédicateur et écrivain français) a tenu également des propos très durs vis-à-vis des juifs dans certains de ses sermons, comme ce qui suit : « C'était le plus grand de tous les crimes : crime jusqu'alors inouï, c'est-à-dire le déicide, qui aussi a donné lieu à une vengeance dont le monde n'avait vu encore aucun exemple... ». Menahem Macina, qui cite l’historien français Jules Isaac, estime que de tels extraits ont alimenté un sentiment antijudaïque jusqu'au XXe siècle, du fait de leur insertion par l’historien Alfred Rébelliau dans la collection « les grands écrivains français ».

Siècle des Lumières et Révolution française

Voltaire, conscient des racines judaïques du christianisme, voyait dans l'attaque du judaïsme et des juifs un moyen de saper les fondements de l'Église catholique.

Le courant général de libéralisation en France au XVIIIe siècle profita aux Juifs.

L'abbé Grégoire écrivit en 1787 un essai sur les juifs.

Le 27 septembre 1791, grâce à Adrien Duport et l'abbé Grégoire, l'Assemblée nationale vota le décret d'émancipation des juifs, qui obtinrent la condition de citoyen à part entière, avant même les prêtres.

Période contemporaine

En France, l'antijudaïsme s'était propagé dans l'enseignement à partir notamment de quelques extraits des sermons de Bossuet.

Paul Démann releva des passages anti judaïques dans les manuels d'enseignement religieux qui ont nourri la foi des catholiques de la fin du XIXe siècle aux décennies qui ont précédé le concile Vatican II, dans le cadre d'une enquête reposant sur l'examen d'« environ 2000 volumes ».

La progression des Lumières puis leur triomphe allait modifier la question, le christianisme cessant d'être la base de la société. Une partie des élites demeura hostile aux juifs mais sur un fondement différent.

Ce renouvellement idéologique ne se diffusa que lentement dans la population. Ainsi dans l'Empire français et malgré le décret de 1791, les juifs n'étaient pas encore intégrés.

Napoléon aurait eu de forts préjugés contre les juifs, mais son sens de la cause publique et son opportunisme le poussa à les intégrer dans la société française.

Malgré l'opposition des députés de l'est, il décida en mai 1806 de convoquer une assemblée de notables, qui seraient choisis « parmi les rabbins, les propriétaires et autres Juifs, les plus distingués par leur probité et leurs lumières. »

Les notables siégèrent durant dix mois (26 juillet 1806 - 06 avril 1807), et furent sommés de répondre à un certain nombre de questions qui avaient pour objectif d'établir si les lois juives étaient compatibles avec le droit commun. Les notables répondirent que le judaïsme prescrivait de tenir « comme loi suprême la loi du prince en matière civile et politique », et qu'eux-mêmes s'étaient toujours « fait un devoir de se soumettre aux lois de l'État ».

Deux décrets de Napoléon de 1808 réorganisèrent le culte.

Il fallut encore lutter contre des mesures discriminatoires : Adolphe Crémieux fit supprimer le « serment more Judaïco » que les juifs devaient prêter en justice selon une procédure infamante (1827-1846).

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le contexte de scientisme transforma l'antijudaïsme en antisémitisme, en lui associant des thèses racistes.

En France, Auguste Comte, dans son calendrier positiviste, prit « un parti pleinement irrévocable » sur Jésus, selon lequel il maintenait son « exclusion totale » de son système de pensée. Puis, il se considéra comme un nouveau Paul de Tarse, qu'il voyait comme le « véritable créateur » du « dogme catholique », «profondément familier avec les penseurs de la Grèce».

L'antisémitisme se propageait en Europe de l'Est, avec des pogroms en Russie au début du XXe siècle.

L'antisémitisme se manifesta en France avec l'affaire Dreyfus (1894-1906), dont les causes profondes furent étudiées notamment par Bernard Lazare et dont Émile Zola se fit l'écho dans la presse.

Le dénouement de cette affaire n'a pas empêché que se développent des publications antisémites, tant en France qu'en Allemagne.

Charles Maurras, dont l'idéologie reposait sur une primauté de l'esthétique gréco-latine et s'inspirait du positivisme comtien, considérait que l'une des tares du christianisme résidait dans son ascendance juive.

Il réussit à séduire un certain nombre de catholiques sur ce critère, malgré les condamnations de l'Action française par Pie X (1914) puis Pie XI (1926), adoptant les attitudes les plus agressives vis-à-vis des Juifs («C'est en tant que juif qu'il faut voir, concevoir, entendre, combattre et abattre le Blum»).

Du côté allemand, certains écrits de Luther, d'un antijudaïsme grossier, imprégnaient toujours les milieux protestants mais le racisme allait transformer l'attitude des politiques.

Alfred Rosenberg diffusa l'antisémitisme par le biais des Protocoles des Sages de Sion.

Il publia en 1930 Le Mythe du vingtième siècle qui donnait des bases théoriques à l'idéologie nazie

(« Il s'agit de créer une Église allemande, ancrée dans les forces issues du sang, de la race et du sol, fondée sur un Nouveau Testament expurgé de superstitions, et libérée de l’Ancien Testament »).

Six évêques de la province de Cologne réagirent par une déclaration le 05 mars 1931, assimilant les erreurs du national-socialisme à celles de l'Action française.

Après la prise de pouvoir par Hitler, le vote de la loi des pleins pouvoirs le 23 mars 1933, et le concordat du 20 juillet 1933, ni cette déclaration, ni la lettre pastorale des évêques allemands de juin 1934, ni l'encyclique Mit brennender Sorge (1937), ne suffirent à endiguer l'emprise du pouvoir nazi entre 1933 et 1938.

Dans l’encyclique « Mit brennender Sorge », du 21 mars 1937 condamnant le nazisme, le pape Pie XI rappelait le fondement biblique de la foi chrétienne :

« Qui veut voir bannies de l'Église et de l'école l'histoire biblique et la sagesse des doctrines de l'Ancien Testament blasphème le Nom de Dieu, blasphème le plan de salut du Tout-Puissant, érige une pensée humaine étroite et limitée en juge des desseins divins sur l'histoire du monde. (MBS, 16) »,

Néanmoins, Jacques Prévotat note en conclusion de son livre l'absence d'un document doctrinal clair de l'Église :

« Pour l'Église, le bénéfice aurait été grand d'une encyclique, expliquant aux fidèles du monde entier qu'un catholicisme qui rompt avec l'Ancien Testament, qui veut purifier l'Évangile de ses racines juives, tourne à l'hérésie, que cette hérésie a un nom, celle de Marcion, condamné au IIe siècle. Une encyclique qui aurait repris l'ensemble du problème aurait, de surcroît donné aux théologiens et aux fidèles les moyens d'affronter, avec une réflexion plus élaborée, le drame du judaïsme pendant la guerre. »

L'encyclique Humani Generis Unitas n'a pu être promulguée en raison de la mort du pape Pie XI (1939).

La position de l'Église catholique pendant la Seconde Guerre mondiale fut des plus délicates, car ses responsables savaient que toute protestation risquait d'entraîner des représailles. Il n'en reste pas moins que les silences de trop de chrétiens face aux déportations des Juifs ont interpellé les consciences, alors que le drame de la Shoah se déroulait sans que l'on en perçût ni l'organisation, ni l'ampleur.

Des prêtres figurent dans la liste des Justes parmi les nations.

Le Père Pierre Chaillet a publié les Cahiers du Témoignage chrétien. 14 opuscules, qui se succédèrent de novembre 1941 à août 1944 et a insufflé à la Résistance une dimension spirituelle telle qu'elle a fait dire un jour à Maurice Schumann à la BBC : « Vous avez été notre 18 juin spirituel ! ».

Le Père Marie-Benoît (surnommé « le père des Juifs ») a protégé des Juifs à Marseille.

Le village de Chambon-sur-Lignon est resté célèbre.

Il est à noter que le cardinal Henri de Lubac écrivit en 1988 Résistance chrétienne à l'antisémitisme. Souvenirs (1940-1944).

Maintenant, l'Europe compte 8 % de la population mondiale juive.

Relations entre le judaïsme et le christianisme aujourd’hui (1946-2017)

Après la tragédie de la Shoah, le Conseil international des chrétiens et des juifs se réunit en 1947 à la conférence de Seelisberg, en Suisse, pour étudier les causes de l'antisémitisme chrétien, à l'instigation de personnalités juives (dont Jules Isaac) et chrétiennes. C'est lors de cette conférence que Jules Isaac rencontra Paul Démann, qui écrivit entre 1948 et 1965 plusieurs études pionnières sur les relations entre le judaïsme et le christianisme, dont La catéchèse chrétienne et le peuple de la Bible. Constatations et perspectives (1952).

Compte tenu des enseignements des Pères de l'Église, on considère que l'antisémitisme plonge ses racines dans l'antijudaïsme chrétien, aussi bien catholique qu'orthodoxe ou protestant.

L'historien Jules Isaac, artisan de l'amitié entre Juifs et chrétiens, a identifié ces causes religieuses dans L'Enseignement du mépris.

L'Église catholique a reconnu avoir diffusé une culture anti judaïque dans le passé.

Jean XXIII supprima en 1959 la mention ambiguë pro perfidis Judaeis dans la prière universelle du Vendredi saint, qui reçut une formulation définitive avec Paul VI dans le missel de 1969

Le concile Vatican II a entériné l'abandon de la théologie de la substitution en 1964-1965.

Il a jeté les bases du dialogue inter-religieux avec la déclaration Nostra Ætate (1965).

Tentatives d’interprétations

Querelle d'héritage

On a vu qu'à la suite de Justin martyr, les chrétiens se présentent comme le « véritable Israël » (« Verus Israël »). Monseigneur Francis Deniau pense que l'origine de l'expression se trouverait dans des interprétations des épîtres de Paul : dans l’épître aux Galates 6, 15-16, après avoir affirmé :

« La circoncision n’est rien, ni l’incirconcision ; il s’agit d’être une créature nouvelle » Paul ajoute : « à tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi qu’à l’Israël de Dieu ». On a souvent opposé cette expression à 1 Corinthiens 10, 18 qui parle de l’Israël selon la chair, en l’interprétant comme le peuple juif, alors que les chrétiens seraient l’Israël de Dieu, le véritable Israël.

Les chrétiens considèrent alors logiquement le peuple juif comme un peuple-queue, suivant l'interprétation du Deutéronome (Dt 28, 44). Pierre Savy a montré que la croyance selon laquelle les Juifs ont une queue serait une métaphore, conséquence de cette interprétation des textes de la Bible. D'où une tendance à l'animalisation des juifs, voire à leur diabolisation, et à laisser penser que les juifs n'appartiennent pas à l'espèce humaine.

Les Juifs commencent épisodiquement à servir de boucs émissaires, soit pour cause de mémoire non assumée par les chrétiens, de rivalité du type de celle qu'on trouve entre frères ennemis se disputant la place principale auprès de Dieu le Père, soit pour cause de désaccords métaphysiques infranchissables concernant la divinité du Christ et l'universalité de la religion.

Les Juifs, en tant que minorité religieuse au sein de la chrétienté, étaient davantage considérés comme des talmudistes s'opposant au christianisme et à la Nouvelle Alliance supposée remplacer la première par des textes tardifs, que comme les grands ancêtres des chrétiens à qui ils auraient transmis leur religion.

Pour les chrétiens, qui cherchaient à appliquer le message du Christ, à partir du moment où avait été annoncée la « Nouvelle Alliance » avec Dieu, les Juifs, étaient soit des rivaux, les premiers à avoir été distingués par Dieu le Père, soit une frange résistante de l'ancien peuple élu, frange ayant trahi son rôle dévolu : ils revendiquaient l'héritage de l'Ancienne Alliance, cette promesse faite à Abraham, cette promesse de Dieu à son peuple recueillant la Loi (avec toutes les nations au pied du Sinaï ; la parole de Dieu s'entendait en toutes les langues), ainsi que le Talmud, dont l'application s'opposait au christianisme.

Approche psychanalytique

Selon Charles Melman, le christianisme a tenté sans cesse de tuer la figure paternelle enviée et haïe de son père juif armé de la Loi et de ses "privilèges" dans un rapport œdipien pour prendre sa place mais réapparaissant obsessionnellement, physiquement, pour lui rappeler la loi transgressée de ne pas tuer, le poussant encore à l’acte. Pour Jean-Pierre Winter, la piste explorée est celle de la perversion devant l'incomplétude de l'être : l'antijudaïsme ou l'antisémitisme servent à reconstituer l'unité devant l’autre.

Interprétation de la Bible

La Shoah a poussé certains exégètes chrétiens à s'interroger sur les causes de l'antijudaïsme jusque dans les textes. Afin de comprendre dans quelle mesure les textes de la Bible peuvent être interprétés d'une façon hostile aux juifs, il est nécessaire de connaître le contexte historique lors de la prédication de Jésus. Le Temple de Jérusalem était alors le centre de la vie sociale. Le Temple était à la fois un lieu de culte, mais aussi le centre d'une gestion financière qui favorisait les intérêts des castes sacerdotales.

Les pharisiens jouaient un rôle important, dans les rites de purification, et dans les offrandes.

Dans le Deutéronome

Le chapitre 28 présente une liste de bénédictions promises aux juifs qui observeront la Loi mosaïque, mais aussi une liste de malédictions pour les juifs qui n'obéiraient pas à la Loi.

Par exemple :

« L'étranger qui est chez toi s'élèvera à tes dépens de plus en plus haut, et toi tu descendras de plus en plus bas. C'est lui qui t'annexera, et tu ne pourras pas l'annexer : c'est lui qui sera à la tête, et toi à la queue. » (Dt 28, 43-44)

Dans sa prédication, Jésus s'est assez souvent opposé aux pharisiens et aux scribes, ce qui l'a conduit progressivement à un conflit avec la hiérarchie religieuse essentiellement concentrée à Jérusalem.

Les textes canoniques où l'on trouverait certains propos hostiles aux Juifs ou certaines catégories d'entre eux sont surtout l'évangile selon Matthieu et l'évangile selon Jean, les auteurs étant principalement juifs.

- Chez Matthieu :

Au chapitre 23, Jésus prononce plusieurs fois l'expression « malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites ». On peut se reporter à l'analyse qu'en fait Ulrich Luz, qui pense que « la tâche de reprendre de façon critique l'antijudaïsme théologique vise le centre de la foi chrétienne ». Ce passage ne vise cependant que la mauvaise foi de responsables religieux. Au chapitre 27, les juifs sont réunis à Jérusalem lors du procès de Jésus. « Voyant alors qu'il (Pilate) n'aboutissait à rien, mais qu'il s'ensuivait plutôt du tumulte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule, en disant : « Je ne suis pas responsable de ce sang ; à vous de voir » Et tout le peuple répondit : « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants » ».

Ce passage souvent cité comme fondateur de l'antijudaïsme et effectivement utilisé par les auteurs anti judaïques comme fondant la responsabilité collectives des juifs dans l'exécution de Jésus, n'est cependant pas recevable dans la logique chrétienne d'une part parce que la théologie enseigne que le Christ est mort pour l'humanité tout entière et qu'il est mort à cause du péché de celle-ci, d'autre part parce qu'un tel cri ne pourrait concerner que les personnes présentes lors du procès et qui ont crié en ayant pleine conscience de rejeter le Christ.

Chez Jean :

Il s'agit souvent des interventions de l'évangéliste qui dit « les Juifs... » Au lieu de "les gens" en réponse à de longs discours de Jésus, ou de la manière dont est relaté le procès de Jésus.

Par exemple : « Et il leur disait : « Vous, c'est d'en bas que vous êtes, moi, c'est dans haut que je suis Vous, c'est de ce monde que vous êtes ; moi, je ne suis pas de ce monde. » »"Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous" "Et il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. (...)

Cependant personne ne s'exprimait librement sur son compte, par crainte des Juifs." « Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. »

Ce dernier Evangile de Jean étant le plus tardif, les dernières mains interviennent à l'époque où les chrétiens ont quitté la synagogue au début du IIe siècle, il semble avoir renoncé à s'adresser aux juifs pour se tourner vers les païens. C'est ainsi qu'on pourrait comprendre son antijudaïsme devenu dangereux par la suite, selon Rudolph Pesch. On peut aussi se reporter à l'analyse de Martinus de Boer. Mais dans la logique de la théologie catholique, tous ces reproches s'adressent non aux juifs en tant que peuple mais en tant que représentants de l'Humanité lorsqu'elle refuse la vérité que le Christ est dit apporter. C'est toute l'humanité qui est accusée par ce passage ; dans le cas contraire, l'Évangile considérerait que l'enseignement du Christ s'adresserait seulement aux Juifs. En revanche, dans le passage de la Samaritaine, qui se déroule au bord du Puits de Jacob, lieu hautement symbolique de la tradition juive (chapitre 4), Jésus déclare : « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs ».

Ce passage est à rapprocher du cantique du vieillard Siméon dans lequel l'Évangile présente le fait de voir naître en son sein le Messie, le sauveur du Monde comme "La gloire d'Israël".

De la même façon, si le Christ, juif lui-même, critique les juifs, c'est à chaque fois pour leur reprocher, eux qui ont eu les prophètes pour les préparer, de ne pas reconnaître le Messie quand il vient.

Dans les Actes des Apôtres

Après le concile de Jérusalem, Paul rencontre des difficultés avec les Juifs, à Thessalonique, Bérée, Athènes, et est traduit en justice à Corinthe (chapitres 17-18).

De retour à Jérusalem, Paul comparaît devant le Sanhédrin, où une scission se produit entre Sadducéens (qui ne croyaient pas en la Résurrection) et les pharisiens (qui y croyaient).

Une quarantaine de Juifs va trouver les grands prêtres (Ac 23, 12-15).

À Rome, les Juifs sont partagés sur le message de Paul, qui cite Isaïe (Ac 28, 23-28).

Dans les épîtres de Saint Paul

Saint Paul est critiqué pour une violente polémique contre les Juifs dans la première épître aux Corinthiens.

« Ceux-ci ont mis à mort le Seigneur Jésus et les prophètes, et ils nous ont persécutés. Ils déplaisent à Dieu et sont ennemis de tous les hommes. »

Paul reproche en effet aux Juifs qu'il estime avoir été préparés par les enseignements des prophètes, de ne pas reconnaître le Messie une fois qu'il est venu et de demander davantage que la logique des enseignements du Christ et leur cohérence avec ceux de l'Ancien Testament. Mais il en a autant pour les Païens :

« Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse: nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. » (1 Co 1, 22-24).

Sa réflexion théologique s'approfondit dans l'épître aux Romains, lorsqu'il déclare:

« J'affirme ceci dans le Christ, car c'est la vérité, je ne mens pas, et ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais même être maudit, séparé du Christ : Ils sont en effet les fils d'Israël, ayant pour eux l'adoption, la gloire, les alliances, la Loi, le culte, les promesses de Dieu ; ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. »

Dans l'épître aux Galates, saint Paul affirme:

« La circoncision n'est rien, ni l'incirconcision ; il s'agit d'être une créature nouvelle » puis il ajoute : « à tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi qu'à l'Israël de Dieu. » Cette réflexion ne signifie pas un mépris des traditions juives mais est venue à un moment où, des non juifs devenant chrétiens, la question de les circoncire se posait : puisque le Christianisme s'appuie sur le Judaïsme, doit-on passer d'abord par les traditions juives avant le baptême ?

Saint Paul répond que non, on peut devenir chrétien tout de suite, sans un préalable judaïque.

Depuis 60 ans, devant la confrontation aux persécutions nazies et à la Shoah, les chrétiens ont repris conscience de ce rappel de Paul : « les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables » (Romains 11, 28-29).

Les chrétiens ont redécouvert concrètement la présence d'Israël, et redécouvert que la fidélité d'Israël à sa Torah avait, aujourd'hui et non seulement dans le passé, un sens spirituel, une signification dans le dessein de Dieu pour le monde.

Autres interprétations

La théologie de la substitution qui a longtemps prévalu s'est concentrée sur certains passages du Nouveau Testament, pour présenter l'Église comme le « Véritable Israël ».

En fait, d'autres théologiens à la suite de saint Ambroise et de saint Augustin, ont proposé d'autres interprétations des évangiles, portant par exemple sur la parabole de l'enfant prodigue, que certains préfèrent appeler la parabole du Père et de ses deux fils, ou du Père prodigue, du fils perdu, du fils retrouvé.

Ainsi, saint Augustin compare Israël au fils aîné de la parabole sorti dans les champs, alors que le fils cadet, l'Église ou les pêcheurs, revient après une période de débauche.

Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne (Ve siècle) commence cinq sermons sur cette parabole de la façon suivante :

« Aujourd'hui le Seigneur appelle le père et ses deux fils pour nous les présenter afin de découvrir au travers d'une belle image figurative la grande révélation de sa bonté, la cruelle jalousie du peuple juif et le retour du peuple chrétien dans une attitude de suppliant ».

Le pape Grégoire le Grand emploie une allégorie à partir du livre de Job, tandis que Bède le Vénérable utilise aussi la parabole de l'enfant prodigue dans une homélie, reprise par Paul Diacre au VIIIe siècle lors de la Renaissance carolingienne.

« Vous êtes nos frères de prédilection, et en un certain sens nos frères aînés »

En 1986, le pape Jean-Paul II a visité la Grande synagogue de Rome, ce qui fut la première visite d'un pape dans une synagogue depuis les premiers siècles.

En 1991, le nouveau catéchisme promulgué par Jean-Paul II précise (paragraphe 597)<